わたしが軽自動車を選ぶ理由。

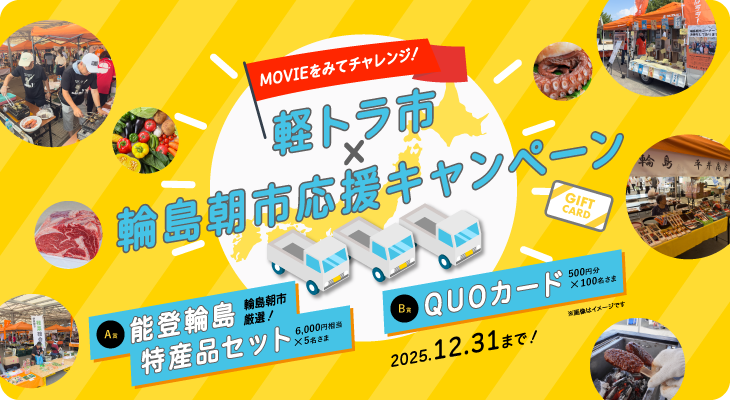

被災地を救え!

――軽トラ災害支援車

「コッくんレスキュー」の底力

2025.10.30

災害のたびに課題となる水や電力の確保。能登半島地震でも活躍した軽トラ災害支援車「コッくんレスキュー」は、小さな車体にライフラインを詰め込み、被災地の人々を力強く支えました。その誕生の背景と可能性を探ります。

能登半島地震で活躍した、軽トラ災害支援車

2024年に起こった能登半島地震で、活躍した軽自動車があります。それが「コッくんレスキュー」。軽トラの荷台に、浄水器、発電機、調理バーナー、照明、拡声器、温水シャワーなどが1台にすべて集約された災害支援車です。珠洲市と輪島市に一台ずつ配置され、断水と停電が続く地域で清潔な飲水と電力を供給しました。

この「コッくんレスキュー」を開発したのは、長野県茅野市に本社を構える株式会社ミヤサカ工業の顧問、宮坂義政さんです。

「災害が起きた当初は道路が半分崩落しているような箇所も多かったため、重機や大型トラックが入れない状況が続きました。ぬかるみにタイヤを取られつつも、四駆の軽トラは小回りが利くので、何とか移動し、被災地にまで到着することができました。まずは命をつなぐための飲み水が必要だというのはわかっていましたが、意外に喜ばれたのは給湯器から温水が出ること。寒さが厳しい時期の災害でしたから、体や手を洗うにも洗濯をするにも、温かいお湯があるというのはとても有効でした」と振り返ります。

「コッくんレスキュー」はこうして生まれた

ミヤサカ工業はもともと研削加工を行う会社で、特にセンターレス研削技術には定評があります。さらに25年ほど前からは、祖業とは直接関係のない自社製品の開発に乗り出します。「世の中の“困った”を解消したい」という思いから、これまでに介護から防災、作業改善まで様々な製品を開発してきました。

最初に作ったのは、液体をこぼさず小分けできる便利なワンタッチ給油栓でした。「コッくん」という名前の由来は「コック(栓)」から。親しみやすい響きが受け、以来すべての自社製品に「コッくん」の名が冠されています。「不便を解決したい」という発想から始まったシリーズは、やがて災害支援へとつながっていきます。

転機は2015年、茨城県常総市で豪雨によって鬼怒川が決壊したときでした。道路状況が悪くなかなか給水車が到着しない、到着しても水が足りず、行き渡らない。その光景を見た宮坂さんは「どんな水でも飲める装置をつくれば役に立つ」と非常用浄水器の開発を始めます。

やがて、避難所に来ることができない高齢者や交通手段を持たない人々が取り残される現実を目の当たりにし、単に浄水器があるだけでは不足だと気づきます。「こちらから出向いて支援できる仕組みが必要だ」。こうして、非常用浄水器や発電機、給湯器、調理器具、照明を積み込み、軽トラックに載せて走る「コッくんレスキュー」が生まれました。

災害支援に必要な設備が一通り積まれている「コッくんレスキュー」

軽トラが災害支援車に早変わり

「コッくんレスキュー」はコンテナの中に、非常用浄水器、発電機、給湯器、調理用バーナー、照明、拡声器、温水シャワーなど、災害時に必要なライフラインが一つにまとめられています。特に浄水器は、飲料用として一時間に350リットル、生活用水として600リットルを浄水する能力があり、約1000人分の水を供給できます。

「浄水器には宇宙船内で、宇宙飛行士がおしっこをろ過して飲むために使っているフィルターを使用しています。海水以外であれば、川や池の水をろ過して飲用にすることができます。給水車だと使える量に限りがありますが、これだと制限なく使える。非常にまろやかでニオイもなく、安全な水です」と宮坂さん。

操作も驚くほど簡単で、水源を確保し、ボタンを押すだけで浄水が始まります。現場の責任者に短時間で説明するだけで、その後は自走的に使い続けることができます。オペレーターが常に必要ないことも、被災地で使いやすい理由の一つです。実際能登半島では数ヶ月にわたって2台の「コッくんレスキュー」を預けっぱなしにしていたそう。「電話で操作方法を聞かれることもありませんでした。誰でも使えるというのは大きな安心材料です」。現場で混乱なく動かせるシンプルさが評価されています。

さらに発電機にも工夫があります。災害時に使用するという特性上、長期間使わない場合でも安全に発電できるようインジェクション方式を採用しています。

もっとも大きな特徴は、一般的な軽トラの荷台にコンテナを積めば、災害支援車になるという仕組みです。コンテナそのものは倉庫に保管しておき、いざという時にふだん使っている軽トラを活用することができます。一般的に軽トラの最大積載量は350kgのため、コンテナの重量も積載する装備を含めて320kgに収まるよう工夫を重ねました。「重機がないと積み下ろしができないとなると被災地では使いにくいので、ジャッキを使って女性2人でも積み下ろしができるようにしています」。

「世の中の“困った”を解消したい」から始まった株式会社ミヤサカ工業のものづくりの精神が、ここでも生きています。

災害大国日本で欠かせない存在に

現在宮坂さんは、日本各地に出かけては防災訓練などで「コッくんレスキュー」のデモンストレーションを行っています。反応がいいのは、中小規模の自治体だと言います。

「地域の中に離れたエリアがある、交通が不便な場所があるなどの町や村が、導入の検討をしてくれています。大規模な設備や車両は負担が大きくても、これなら検討できると言われることも多いです。一セットで約500万円。よく地方の消防団などが保有している小型の消防用ポンプ車が700万円程度であることを考えると、各市町村にあってもいいんじゃないかと思っています」と宮坂さんは話します。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨、能登半島地震…。日本は様々な災害に見舞われてきて、近年は激甚化の傾向が見られるとも言われます。現在内閣府では、大規模災害から国民の命や生活を守るための「防災庁」の設置が検討されています。

宮坂さんは、予想される様々な災害で、どうすれば「コッくんレスキュー」が十全に力を発揮できるかも検討しています。「例えば富士山の噴火が起きた時、火山灰を含んだ水をきれいにできる浄水器を作ってくださいという要望をいただいたこともあります。個別の災害を想定することで、次の開発課題が見えてきます」。

軽トラックという身近な存在に、新たな役割を与えた「コッくんレスキュー」。軽自動車の小さな機動力が、日本の地域防災を支える希望となる日も、そう遠くないかもしれません。